Цикл статей о кавказских страницах пушкинианы «Вестник» открывает предысторией южной ссылки поэта.

Цикл статей о кавказских страницах пушкинианы «Вестник» открывает предысторией южной ссылки поэта.

Отправляя Пушкина подальше от Петербурга, император Александр не помышлял о Кавказе как о самом подходящем месте для сочинителя «возмутительных стихов». Ему предписано было ехать в Кишинев, поскольку формально ссылка выглядела как обыкновенный перевод по службе. Так что Кавминводы «случились» в жизни поэта не по монаршему повелению, а исключительно благодаря доброй воле генерала Раевского. И если романтическая поэма «Кавказский пленник» могла появиться на свет только после этого путешествия, то ее автор начал чувствовать себя пленником людей и обстоятельств значительно раньше.

Известно, что Пушкин покинул северную столицу 6 мая 1820 года в сопровождении дядьки Никиты Козлова. Подлинный «пашпорт», выданный опальному поэту на эту поездку, гласил:

«По указу его величества государя императора Александра Павловича самодержца Всероссийского. И прочая, и прочая, и прочая. Показатель сего, ведомства Государственной коллегии иностранных дел коллежский секретарь Александр Пушкин отправлен по надобностям службы к главному попечителю колонистов Южного края России, г. генерал-лейтенанту Инзову, почему для свободного проезда сей пашпорт из оной коллегии дан ему в Санкт-Петербурге мая 5 дня 1820-го года. Граф Нессельрод».

До Царского Села Пушкина провожали товарищ по Лицею Антон Дельвиг и беллетрист Павел Яковлев. А на одной из почтовых станций между Черниговом и Могилевом он чуть-чуть разминулся со своим любимым лицейским другом — Иваном Пущиным, возвращавшимся из Бессарабии в Петербург.

Вот как рассказывал об этом сам Большой Жанно (лицейская кличка как нельзя лучше соответствовала не только высокому росту, но и благородному сердцу Пущина) в своих «Записках о Пушкине»:

«Белорусский тракт ужасно скучен. Не встречая никого на станциях, я обыкновенно заглядывал в книгу для записывания подорожных и там искал проезжих. Вижу раз, что накануне проехал Пушкин в Екатеринославль. Спрашиваю смотрителя, какой это Пушкин? Мне и в мысль не приходило, что это может быть Александр. Смотритель говорит, что это поэт Александр Сергеевич, едет, кажется, на службу, на перекладной, в красной русской рубашке, в опояске, в поярковой шляпе. Время было ужасно жаркое. Я тут ровно ничего не понимал — живя в Бессарабии, никаких известий о наших лицейских не имел. Это меня озадачило».

Прибыв в столицу и проведя собственное расследование, Пущин узнал, что «контрабандные стихи» могли стоить его товарищу свободы. Но благодаря заступничеству друзей реально замаячившая на жизненном горизонте Сибирь была заменена «командировкой» на юг.

«Проезжай Пушкин сутками позже до поворота на Екатеринослав, я встретил бы его дорогой, и как отрадно было бы обнять его в такую минуту!» — сожалеет об утраченной возможности утешить изгнанника добрый Пущин.

«Я надеялся на Сибирь или на крепость»

Тучи над головой Пушкина начали сгущаться в начале 1820 года. По свидетельству декабриста Ивана Якушкина, «все его ненапечатанные сочинения: «Деревня», «Кинжал», «Четырехстишие к Аракчееву», «Послание к Петру Чаадаеву» и много других были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть».

В январе по Петербургу разнесся слух, что Пушкин был схвачен и высечен в тайной канцелярии, а после отпущен. Разносчиком сплетен оказался дуэлянт, бретер и карточный шулер Федор Толстой — тот самый, которого навечно припечатал Грибоедов в комедии «Горе от ума»:

«Ночной разбойник, дуэлист,

В Камчатку сослан был, вернулся алеутом

И крепко на руку не чист».

Молодой поэт воспринял слухи о тайной порке как величайший позор и с трудом его пережил. Нам, детям XXI века, зачастую воспринимающим слово «честь» как забавный анахронизм, могут быть не вполне понятны ярость и гнев Пушкина по столь «пустячному» поводу. Однако он был в состоянии, близком к самоубийству, и обдумывал разные средства восстановления своей репутации. Чтобы покончить с бесчестьем, то замышлял побег за границу, то убийство императора Александра — по принципу «Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть».

Стремясь перечеркнуть грязную сплетню, Пушкин весной 1820 года начал вести себя вызывающе. Даже «верный покровитель» поэта Александр. Тургенев назвал его поведение «площадным вольнодумством».

Именно в это время коллежский секретарь Александр Пушкин активно распространяет свои антиправительственные стихотворения — эпиграммы на дипломата и реакционного публициста Стурдзу и на военного министра Аракчеева. Эпатируя общественное мнение, в театре Пушкин демонстрирует приятелям литографированный портрет Лувеля, убийцы герцога Беррийского, со своей надписью «Урок царям».

В 1825 году в неотправленном письме к Александру I поэт так объяснял свое поведение пятилетней давности:

«Я решил вкладывать в свои речи и писания столько неприличия, столько дерзости, что власть вынуждена была бы наконец отнестись ко мне как к преступнику; я надеялся на Сибирь или на крепость, как на средство к восстановлению чести».

От литератора Николая Греча, бывшего на одном из пушкинских «чтений», об эпиграммах узнал давний ненавистник поэта Василий Каразин. Второго апреля он состряпал донос на Пушкина, отправив его министру внутренних дел Виктору Кочубею. В письме предлагались меры, необходимые для прекращения вольнодумства и обеспечения безопасности в России, и между прочим указывалось:

«В самом лицее Царскосельском государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей, это доказывают почти все вышедшие оттуда. Говорят, что один из них, Пушкин, по высочайшему повелению секретно наказан. Но из воспитанников более или менее есть почти всякий Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом… Кто сочинители карикатур или эпиграмм, каковые, например, на двуглавого орла, на Стурдзу, в которой высочайшее лицо названо весьма непристойно. Это лицейские питомцы!»

Кочубей доложил о письме Каразина царю. Александра особенно заинтриговала эпиграмма «На Стурдзу», где монаршая особа непочтительно именовалась «венчанным солдатом». Текста же крамольного стихотворения нигде не было.

«Жил на свете рыцарь бедный»

В середине апреля император дал распоряжение петербургскому генерал-губернатору Михаилу Милорадовичу достать рукописи пушкинских стихов.

После этого сыщик тайной полиции Фогель предпринял безуспешную попытку подкупить слугу Пушкина — дядьку Никиту Козлова, чтобы тот выдал ему бумаги барина. Узнав о визите агента, поэт сжег все «улики».

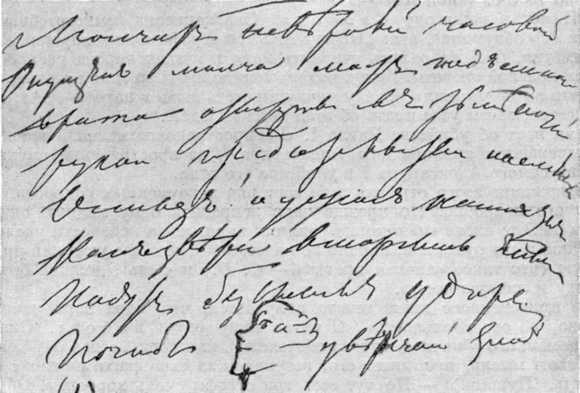

История на этом не кончилась, и в одно прекрасное утро Пушкина пригласили к Милорадовичу. Содержание этого необычного допроса неоднократно воспроизводилось в воспоминаниях современников — например, Ивана Пущина и Федора Глинки. Узнав, что губернатор велел полицмейстеру опечатать его бумаги, которые к этому времени были уже сожжены, Пушкин сказал: «Граф, вы напрасно это делаете. Там не найдете того, что ищете. Лучше велите дать мне перо и бумаги — я здесь же все вам напишу».

Так на свет появилась знаменитая «тетрадь Милорадовича» — все ходившие в списках стихи Пушкина, записанные им лично. Однако исследователи полагают, что наиболее одиозные эпиграммы туда не вошли. До наших дней тетрадь не дожила.

«Ah! c’est chevaleresque!» («Это по-рыцарски!») — произнес Милорадович, известный своей чувствительностью, и пожал Пушкину руку. На следующий день генерал-губернатор сделал доклад царю и подал ему исписанную поэтом тетрадь. На вопрос, что сделал Милорадович с Пушкиным, последовал ответ, что от имени Александра он объявил тому прощение — к великому неудовольствию императора.

Роль Милорадовича в счастливом избавлении Пушкина от перспективы «сибирских руд» трудно переоценить. Его поступок по отношению к молодому поэту, над головой которого громыхали явственные грозы, вполне вписывается в колоритный образ бывшего боевого генерала.

Сослуживцы отмечали необыкновенное мужество и хладнокровие Милорадовича в бою, а также его необразованность, расточительность и влюбчивость, «страсть изъясняться на незнакомом ему французском языке и танцевать мазурку».

«Волокита и мот, в течение нескольких лет управлявший Петербургом не зная ни одного закона, Милорадович любил разыгрывать роль покровителя и тонкого знатока искусств, — рассказывает литературовед Вера Зажурило. — Он постоянно бывал в Театральном училище и в театрах, больше всего интересуясь хорошенькими актрисами, которым усердно покровительствовал».

Вместе с тем губернатор Петербурга сурово, по-военному расправлялся с теми из актеров, которые имели несчастье ему не угодить, отправляя их под арест в театральную контору, а иногда даже в Петропавловскую крепость. Раздраженный тем, что драматург Павел Катенин вслух выражал недовольство игрой актрисы Екатерины Семеновой, которой протежировал Милорадович, он выслал Катенина из столицы.

Так что интерес генерала к музам оказался Пушкину на руку, хотя окончательное решение его участи еще несколько дней оставалось неизвестным. Уже после доклада Милорадовича Александр I встретился в Царском Селе с Егором Энгельгардтом — директором Лицея и заявил, что «Пушкина надобно сослать в Сибирь или на Соловки: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает. Мне нравится откровенный его поступок с Милорадовичем, но это не исправляет дела».

«Быть по сему»

В эти же дни друзья поэта предпринимают целенаправленные попытки спасти его от нависшей опасности. Случайно узнав о грозящей Пушкину ссылке в Соловецкий монастырь, Петр Чаадаев едет к историографу Николаю Карамзину и просит его заступничества перед императрицей Марией Федоровной и графом Иоанном Каподистрией. Одновременно о смягчении участи Пушкина хлопотали поэты Николай Гнедич и Василий Жуковский, историк и литератор Александр Тургенев.

В эти же дни друзья поэта предпринимают целенаправленные попытки спасти его от нависшей опасности. Случайно узнав о грозящей Пушкину ссылке в Соловецкий монастырь, Петр Чаадаев едет к историографу Николаю Карамзину и просит его заступничества перед императрицей Марией Федоровной и графом Иоанном Каподистрией. Одновременно о смягчении участи Пушкина хлопотали поэты Николай Гнедич и Василий Жуковский, историк и литератор Александр Тургенев.

Помощь влиятельного Карамзина произвела нужный эффект. В письме от 19 апреля 1820 года автор «Истории государства Российского» сообщил новости своему неизменному собеседнику — баснописцу Ивану Дмитриеву:

«Над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное (это между нами): служа под знаменами либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей, и проч. и проч. Это узнала полиция etc. Опасаются следствий. Хотя я уже давно, истощив все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде, однакож из жалости к таланту замолвил слово, взяв с него обещание уняться».

В чуть более позднем письме поэту Петру Вяземскому Карамзин зафиксировал перемену настроений Пушкина — перспектива каторги его не на шутку испугала:

«Пушкин, быв несколько дней совсем не в пиитическом страхе от своих стихов на свободу и некоторых эпиграмм, дал мне слово уняться и благополучно поехал в Крым месяцев на пять. Ему дали рублей 1000 на дорогу. Он был, кажется, тронут великодушием государя, действительно трогательным. Долго описывать подробности, но если Пушкин и теперь не исправится, то будет чертом еще до отбытия своего в ад. Увидим, какой эпилог напишет он к своей поэмке (имеется в виду «Руслан и Людмила». — Авт.)»

Как и многие, Карамзин заблуждался насчет срока высылки Пушкина из столицы, полагая, что дольше пяти месяцев она не продлится. На деле южная ссылка протянулась долгие четыре года и отнюдь не ограничилась «Крымом». Однако главный результат был достигнут: вместо потенциальной Сибири последовал простой перевод «для пользы службы» в распоряжение генерала Ивана Инзова, попечителя колонистов южного края — добрейшего старика и ценителя изящных искусств.

Как и многие, Карамзин заблуждался насчет срока высылки Пушкина из столицы, полагая, что дольше пяти месяцев она не продлится. На деле южная ссылка протянулась долгие четыре года и отнюдь не ограничилась «Крымом». Однако главный результат был достигнут: вместо потенциальной Сибири последовал простой перевод «для пользы службы» в распоряжение генерала Ивана Инзова, попечителя колонистов южного края — добрейшего старика и ценителя изящных искусств.

С собою Пушкин вез французское письмо для Инзова от своего непосредственного начальника — министра иностранных дел Иоанна Каподистрии. Скорее всего, оно сочинялось не без влияния Карамзина и Жуковского — настолько серьезное внимание в нем уделено литературному таланту провинившегося коллежского секретаря. Приводим его русский перевод:

«Письмо это, генерал, имеет целию просить вас принять этого молодого человека под ваше покровительство и просить вашего благосклонного попечения. Несколько поэтических пиес, в особенности же ода на вольность, обратили на Пушкина внимание правительства. При величайших красотах концепции и слога это последнее произведение запечатлено опасными принципами, навеянными направлением времени или, лучше сказать, той анархической доктриной, которую по недобросовестности называют системою человеческих прав, свободы и независимости народов. Его покровители полагают, что его раскаяние искренне и что, удалив его на некоторое время из Петербурга, доставив ему занятие и окружив его добрыми примерами, можно сделать из него прекрасного слугу государству или, по крайней мере, писателя первой величины…»

Послание это было утверждено Александром — собственной рукой его величества было начертано: «Быть по сему».

«На лицах дерзость, в сердце страх»

Перечисляя основные звенья событий, составивших роковую цепочку и повлекших высылку Пушкина из столицы в глухую провинцию, нельзя забывать об историческом ландшафте, на фоне которого разыгрывалась личная драма поэта.

Пушкин был выпущен из Лицея в 1817 году, то есть во второй половине правления Александра I, когда император окончательно отрекся от первоначальных попыток реформировать государственную жизнь России. Надежды передовой части общества на благие перемены «по манию царя» рухнули. В литературе и журналистике свирепствовала цензура, были разгромлены Казанский и Петербургский университеты, под эгидой Ученого комитета Министерства народного просвещения правили бал мракобесы и невежды.

«Молодой царь, вступивший на престол с самыми лучшими намерениями, либеральный, сторонник европейской образованности, республиканского правления, противник крепостного права, намеревающийся провести коренные реформы, отказался от своих замыслов, стал деспотом, двуличным и лицемерным; превратился в мистика; возглавил европейскую реакцию, — подводит итоги деятельности Александра I профессор филологии Павел Рейфман в своем глубоком исследовании «Цензура в дореволюционной, советской и постсоветской России». — В начале его царствования был принят самый либеральный Устав о цензуре, в конце — подготавливался самый реакционный, «чугунный». Как это ни грустно, прекрасное начало первых лет царствования было утопией, вряд ли исполнимой. Действительность мало соответствовала ей. Она была гораздо ближе к тому, что произошло в России после 1812 года».

Без учета этого исторического контекста сложно понять, почему в служебном письме к Инзову, утвержденном Александром, основной виной Пушкина названа ода «Вольность». Ведь в ней нет революционных идей, которые приписывались поэту советским литературоведением. Зато она пронизана абсолютным неприятием деспотизма — в том числе и революционного.

Главная ее идея — необходимость соблюдения законов всеми, не исключая властителей, коронованных и некоронованных. В оде оживают события Французской революции — казнь Людовика XVI, якобинский террор, самовластье Наполеона. Все перечисленное вряд ли бы вызвало столь сильный высочайший гнев. Но… в «Вольности» описано убийство Павла, отца царствующего монарха:

«…в лентах и звездах,

Вином и злобой упоенны,

Идут убийцы потаенны,

На лицах дерзость, в сердце страх.

О стыд! о ужас наших дней!

Как звери, вторглись янычары!..

Падут бесславные удары —

Погиб увенчанный злодей».

Павел в изображении Пушкина — тиран, злодей, но и его убийство — не меньшее злодейство, нарушение законности. Поэтому «Вольность» ко всему прочему затронула мотив, болезненно мучительный для Александра и во многом определявший всю его жизнь, — мотив участия в отцеубийстве.

Это было оскорбление, и его нельзя было ни простить, ни забыть. Можно было лишь притворяться, что к нему, Александру Первому, строки об убийстве Павла никакого отношения не имеют. Как ни парадоксально, но именно такое притворство обязывало царя не наказывать поэта слишком строго.

«Свободы сеятель пустынный»

Однако особый драматизм ситуации, в которой оказался Пушкин накануне южной ссылки, усиливался недоумением и непониманием — не только со стороны откровенных врагов и недоброжелателей, но и друзей, покровителей и поклонников. Его личный путь к обретению творческой свободы был слишком особенным, ни на что не похожим, и не вписывался ни в какие рамки.

Однако особый драматизм ситуации, в которой оказался Пушкин накануне южной ссылки, усиливался недоумением и непониманием — не только со стороны откровенных врагов и недоброжелателей, но и друзей, покровителей и поклонников. Его личный путь к обретению творческой свободы был слишком особенным, ни на что не похожим, и не вписывался ни в какие рамки.

«Старшие товарищи» по литературе — Карамзин, Батюшков, Жуковский, признавая его ослепительный талант, журили Пушкина за «площадное вольнодумство», за то, что он сбился с привычной и «правильной» дороги к вершинам Парнаса. Другая же часть его окружения — члены тайных обществ — считали его легкомысленным и не допускали поэта до своих главных «тайн», но зато готовы были нещадно эксплуатировать пушкинский дар, приспособив его Музу на потребу сиюминутных политических интересов, превратив гениальные стихи в подобие агиток.

Это именно они самовольно переиначили финал «Деревни» — стихотворения, которое ранее удостоилось одобрения Александра I. Это благодаря им пушкинские строки «Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный. И рабство, падшее по манию царя» изменились до неузнаваемости. Перевертыш в исполнении будущих декабристов теперь звучал так: «И рабство падшее, и падшего царя». Мудрого не по годам и весьма «умеренного» в своих исторических прогнозах Пушкина тем самым превратили в политического радикала, чуть ли не в потенциального цареубийцу.

«Окружающие Пушкина опекуны и наставники — от Карамзина до Николая Тургенева — не могли понять, что он прокладывает новый и свой путь: с их точки зрения он просто сбивался с пути, — считал известный литературовед Юрий Лотман. — Непривычное казалось беспутным. Вокруг Пушкина было много доброжелателей и очень мало людей, которые бы его понимали. Пушкин уставал от нравоучений».

6 мая Пушкин «в очень возбужденном настроении духа», как писал один из биографов поэта Александр Кирпичников, мчался на перекладной по Белорусскому тракту в Екатеринослав, где в это время находился его новый начальник. С собой он вез депешу от Каподистрии о предстоящем назначении Инзова наместником Бессарабии.

С тысячей казенных рублей в кармане и со скромным курьерским поручением Пушкин покидал привычный круг друзей и оставлял читателям первое издание «Руслана и Людмилы» — поэмы, с которой начнется его всероссийская слава. В 20 лет, в начале блестящего литературного пути — уже изгнанник.

Совсем скоро в его новых стихах и поэме «Кавказский пленник» это изгнание волшебным образом трансформируется в свою противоположность. Высылка из Петербурга в отдаленные концы империи обернется добровольным бегством поэта — от мертвящих объятий государственного бюрократизма в обитель «тайной свободы»:

«Искатель новых впечатлений,

Я вас бежал, отечески края».